Am Stichtag dieses Jahres sassen schweizweit 1924 Häftlinge in U-Haft. Im Bild schaut eine Person durch die Fenster der Fassade des Gefängnishofs im Polizei- und Justizzentrum Zürich (PJZ), in dem auch Untersuchungshäftlinge einsitzen. Bild: Keystone/Michael Buholzer

Anwalt bemängelt die Praxis der Staatswaltschaft

Statt sich über die starke Auslastung der Gefängnisse zu beklagen, müsse man sich fragen, weshalb es so viele Inhaftierte gäbe, sagt Strafverteidiger und Rechtsanwalt Theodor Seitz aus Zürich am Telefon. Er bemängelt, dass insbesondere im Kanton Zürich Beschuldigte zu rasch in Untersuchungshaft kommen und zu lange darin gehalten werden. «Es ist im Kanton Zürich sehr leicht, ins Gefängnis zu kommen.» So komme es dann auch dazu, dass die Untersuchungsgefängnisse stark ausgelastet seien.

«Einsperren kostet den Staat und den Steuerzahler zirka 500 Franken pro Tag und Person, die Kosten der Ersatzmassnahme betragen lediglich 20 Prozent davon», sagt Rechtsanwalt Theodor Seitz.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass im Kanton Zürich tatsächlich viele Haftanträge der Staatsanwaltschaft angenommen werden. Am Bezirksgericht der Stadt Zürich gaben die Richter 2022 von 673 Anträgen 607 grünes Licht. Von 95 Haftentlassungsgesuchen, die Anwälte für ihre Mandanten in U-Haft stellten, wurden dagegen nur 6 gutgeheissen. Demgegenüber wurden 354 von 370 Gesuchen der Staatsanwaltschaft für eine Verlängerung der Haft angenommen. Die Zahlen des Kantons zeigen auch, dass die Gerichte Ersatzmassnahmen anordneten. In der Stadt Zürich wurden 2022 von 340 Anträgen für Ersatzmassnahmen 320 angenommen, 2021 waren es 318 von 327.

Auch am Bezirksgericht Dietikon sieht es nicht viel anders aus. Dort beantragten die Staatsanwälte in 43 Fällen eine Untersuchungshaft und diese wurde in 36 Fällen gutgeheissen. Die Haftentlassungsgesuche der Anwälte wurden nur in 3 von 9 Fällen angenommen. Demgegenüber wurden alle Gesuche der Staatsanwaltschaft für eine Verlängerung der Haft angenommen. Von 27 Anträgen für Ersatzmassnahmen wurden 24 gutgeheissen. Im Jahr zuvor waren es 26 von 28 Anträgen.

Die bewilligten Ersatzmassnahmen entsprechen laut Seitz jedoch bei weitem noch nicht dem, was der Gesetzgeber ursprünglich vorgesehen habe. «Das gesetzliche Spektrum der Ersatzmassnahmen ist viel umfassender, als es die Staatsanwaltschaft und Gerichte im Kanton Zürich zur Anwendung bringen», sagt er. Bislang kämen sie meist nur bei Fällen zum Zug, in denen eine Haftstrafe ohnehin nicht denkbar wäre. «Ich erlebte in den letzten 20 Jahren meiner Praxis erst einmal, dass die Ersatzmassnahme wirklich eine Haft ersetzt hat», sagt er.

Ersatzmassnahmen würden nicht mal geprüft

Einer von Seitz’ Mandanten sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Dietikon. Er wird von der Staatsanwaltschaft der schwereren Geldwäscherei und des Sozialhilfebetrugs beschuldigt. Er sitzt in Untersuchungshaft, weil die Staatsanwälte Fluchtgefahr befürchten.

Das mute so an, als ob Haft die einzige Möglichkeit wäre, eine Flucht oder Wiederholungstat einer beschuldigten Person zu verhindern, findet Seitz. «Es gäbe andere Möglichkeiten, die Beschuldigten zu überwachen. Der Gesetzgeber hat Ersatzmassnahmen vorgesehen», sagt der Anwalt. Ersatzmassnahmen werden laut Seitz von den Staatsanwälten und den Gerichten im Allgemeinen weder geprüft noch angewendet. Stattdessen winkten die Zürcher Gerichte die staatsanwaltliche Sicht im Haftprüfungsverfahren in der Regel einfach durch. Dabei entfalle die Prüfungspflicht des Gerichts, was der gesetzlichen Vorgabe widerspreche. «Die jeweiligen Tatverdachtsmomente, die die Staatsanwaltschaft aufbringt, werden gemeinhin nicht auf ihre Dringlichkeit überprüft», sagt Seitz.

In der Strafprozessordnung ist zu lesen, dass das Gericht Ersatzmassnahmen wie beispielsweise eine Kaution, eine Ausweis- und Schriftensperre, eine Ein- und Ausgrenzung oder eine Meldepflicht anwenden könne, «wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen». Auch elektronische Fussfesseln sind erlaubt. Bei einem Verstoss gegen eine Auflage würde die Ersatzmassnahme sofort in eine Untersuchungshaft umgewandelt werden.

Solche Ersatzmassnahmen könnten in vielen Fällen eine Untersuchungshaft ersetzen. Sie erlauben den Beschuldigten, weiterhin in der Gesellschaft integriert zu bleiben, ohne Arbeit und Freunde zu verlieren. Ein weiterer Vorteil dieser Massnahmen ist, dass sie um ein Vielfaches günstiger sind als eine Untersuchungshaft. «Einsperren kostet den Staat und den Steuerzahler zirka 500 Franken pro Tag und Person, die Kosten der Ersatzmassnahme betragen lediglich 20 Prozent davon», sagt Seitz. «Trotzdem werden diese Ersatzmassnahmen kaum angewandt.»

Es sei unmöglich, dass die Staatsanwälte eine solche Erfolgsrate haben

Im Falle von Seitz’ Mandant sei das Vergehen, das die Staatsanwaltschaft dem Mann zulasten legt, verhältnismässig klein. Es wird, im Falle einer rechtsgültigen Verurteilung, meist mit einer Geldstrafe abgegolten. Doch der Beschuldigte sitze nun bereits seit März 2023 in Untersuchungshaft. In der Haftform also, gegen die immer wieder Kritik laut wird. Denn obwohl in der U-Haft zwar die Unschuldsvermutung gilt, herrschen dort in der Schweiz härteste Bedingungen.

Besuch gebe es beispielsweise nur einmal pro Woche und die Häftlinge müssten bis zu 23 Stunden pro Tag in einer kleinen Zelle verbringen, so Seitz. Die Justizdirektion teilt auf Anfrage mit, dass die Inhaftierten in allen Untersuchungsgefängnissen des Kantons Zürich zwischen fünf und neun Stunden pro Tag ausserhalb ihrer Zelle sein können. «Weniger Bewegungsfreiheit besteht einzig in den Fällen, anlässlich welcher inhaftierte Personen aufgrund ihres Verhaltens diszipliniert werden müssen.» Oder an den Wochenenden, dann sei dies aufgrund von Personalmangel nicht möglich. Wichtig sei zudem, dass in der vorläufigen Festnahme, der sogenannten Polizeihaft, die maximal vier Tage dauert, eben kein Gruppenvollzug besteht.

In der Hoffnung, seinem Mandanten mehr Freiheit zu gewähren, stellte der Anwalt Seitz bereits zweimal ein Haftentlassungsgesuch. Diese wurden jedoch sofort abgelehnt. «Das habe ich bereits bei vielen meiner Mandanten so erlebt», sagt Seitz. Einige seiner Mandanten seien bis zu einem Jahr in Untersuchungshaft gesessen, bevor sie ein Urteil erhalten hätten. Bei all diesen Personen gilt bis zum Urteil die Unschuldsvermutung.

Kann die Staatsanwaltschaft derart oft richtig liegen?

Der Grund liegt laut Seitz bei der Staatsanwaltschaft: «Die Staatsanwälte sperren so viele Beschuldigte in Untersuchungshaft wie nur möglich, um der jeweiligen Angelegenheit Wichtigkeit und strafrechtliche Schwere zu verleihen», sagt er. Dieses Vorgehen setze aber weder den Gedanken der objektiven Haftprüfung noch denjenigen der Verhältnismässigkeit um. Würde dies gemacht werden, könnte man öfters auch Ersatzmassnahmen anordnen. Am Ende sei es gar nicht möglich, dass man derart viele Tatverdachte erhärten könne. «Es kann gar nicht sein, dass die Staatsanwälte eine derart hohe Erfolgsrate haben», sagt er. In seiner Stimme klingt ein vehementer Ton mit.

Konfrontiert mit den Vorwürfen, schreibt das Zürcher Obergericht, dass die hohe Zahl gutheissender Entscheide darauf hindeuten könne, dass die Staatsanwaltschaften sorgfältig arbeiten und nur dann Untersuchungshaft beantragen, «wenn die nötigen Voraussetzungen auch gegeben seien». In den Fällen von U-Haft-Anordnungen, U-Haft-Verlängerungen und Haftentlassungsgesuchen habe das Zürcher Obergericht in den Jahren 2021 und 2022 durchschnittlich nur rund 15 Prozent der Beschwerden gegen Bezirksgerichtsentscheide gutgeheissen oder teilweise gutgeheissen. «Erstinstanzliche Entscheide werden also meist gestützt, weil sie fundiert sind. Im Übrigen werden die obergerichtlichen Haftentscheide auch vom Bundesgericht grossmehrheitlich bestätigt», teilt das Zürcher Obergericht mit.

Seitz erklärt, er wolle sich nicht gegen die Staatsanwaltschaft auflehnen. «Es geht mir lediglich darum, dass die Justizbehörden – Gerichte und Staatsanwaltschaft – die gesetzgeberischen Vorgaben der Strafprozessordnung ernst nehmen», sagt er. Das geschehe im Moment nicht, «denn faktisch gesehen wendet der Kanton Zürich die Ersatzmassnahmen nicht an», sagt er. In anderen Kantonen werde dies viel besser angewandt, erklärt der Anwalt, der auch immer wieder Beschuldigte in den Kantonen Schwyz und Glarus, St. Gallen, Thurgau und Graubünden verteidigt. Würde man dies auch im Kanton Zürich besser machen, wären hier auch die Gefängnisse nicht derart stark ausgelastet.

Die Kapazität der Untersuchungshaft kommt regelmässig ans Limit – auch im Gefängnis Limmattal.

U-Haft-Experte und Ersatzrichter: Kollusions- und Fluchtgefahr sind nicht so gross

Adrian Bigler publizierte gemeinsam mit zwei anderen Rechtsanwälten das Buch «Die Untersuchungshaft. Ein Leitfaden für die Praxis». Nebst seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt ist er auch als nebenamtlicher Ersatzrichter am Bezirksgericht Dietikon tätig. Konfrontiert mit den Vorwürfen von Anwalt Theodor Seitz sagt er: «Grundsätzlich verhängt man im Kanton Zürich tatsächlich eher schnell und eher lange die Untersuchungshaft.»

Oftmals bestehe ein Missverständnis darüber, was eine Ersatzmassnahme überhaupt sei. So würden Ersatzmassnahmen nur dann als tauglich befunden, wenn beispielsweise keine Fluchtgefahr bestehe. Der angelegte Null-Risiko-Massstab, dass die Beschuldigten also unter keinen Umständen fliehen, sei aber nicht haltbar.

«Gerade Leute mit Familien verschwinden nicht», erklärt er. Auch sei es kaum möglich, in der Schweiz unterzutauchen. Und für eine Flucht ins Ausland brauche es viel Geld.

Die oft beschworene Kollusionsgefahr, also die Situation, dass befürchtet wird, dass die beschuldigte Person den Prozess aktiv beeinträchtigt, etwa indem sie Beweismittel verschwinden lässt, tauge auf die Dauer nicht als Haftgrund. «Mit der Untersuchungshaft kann man die Kollusionsgefahr maximal zwei Wochen eindämmen», sagt er.

«Bequemlichkeit» und «Warnwirkung» sind keine Haftgründe

Es gibt also auch aus Biglers Sicht mehr Möglichkeiten, Ersatzmassnahmen anzuwenden. Mehr noch, die Haft werde oft aus mangelhaften Gründen ausgesprochen. Denn: «Die Bequemlichkeit des Staatsanwaltes oder die Warnwirkung für andere Täter sind keine Haftgründe», sagt Bigler. Zudem stünden die Gerichte zunehmend in Gefahr, Untersuchungshaft anzuordnen, um die Medien zu beruhigen.

Das sei nicht richtig, denn bei allen, teilweise auch gravierenden Vorwürfen dürfe man nicht vergessen, dass die Beschuldigten durch eine Untersuchungshaft stark belastet werden. «Sie verlieren alles. Es ist wahnsinnig unangenehm», sagt Bigler. Das gelte sowohl für ihre familiären Kontakte als auch für ihre Karrieremöglichkeiten. Durch eine Haft werde der eigene Name durch den Dreck gezogen. Das vergesse das kollektive Gedächtnis nicht so schnell. Zudem seien die Inhaftierten nach einer jahrelangen Haft gebrochene Menschen. Das gelte auch für jene, die später von ihren Vorwürfen freigesprochen und für unschuldig befunden werden.

Bigler sieht aber nicht alles schwarz. «Gerade bei der jüngeren Generation sehe ich bezüglich der Anordnung der Untersuchungshaft einen Wandel», sagt er. Doch der Weg, bis die Anwendung der Ersatzmassnahmen alle Gerichte, insbesondere das Bundesgericht, erreicht habe, sei noch ein langer.

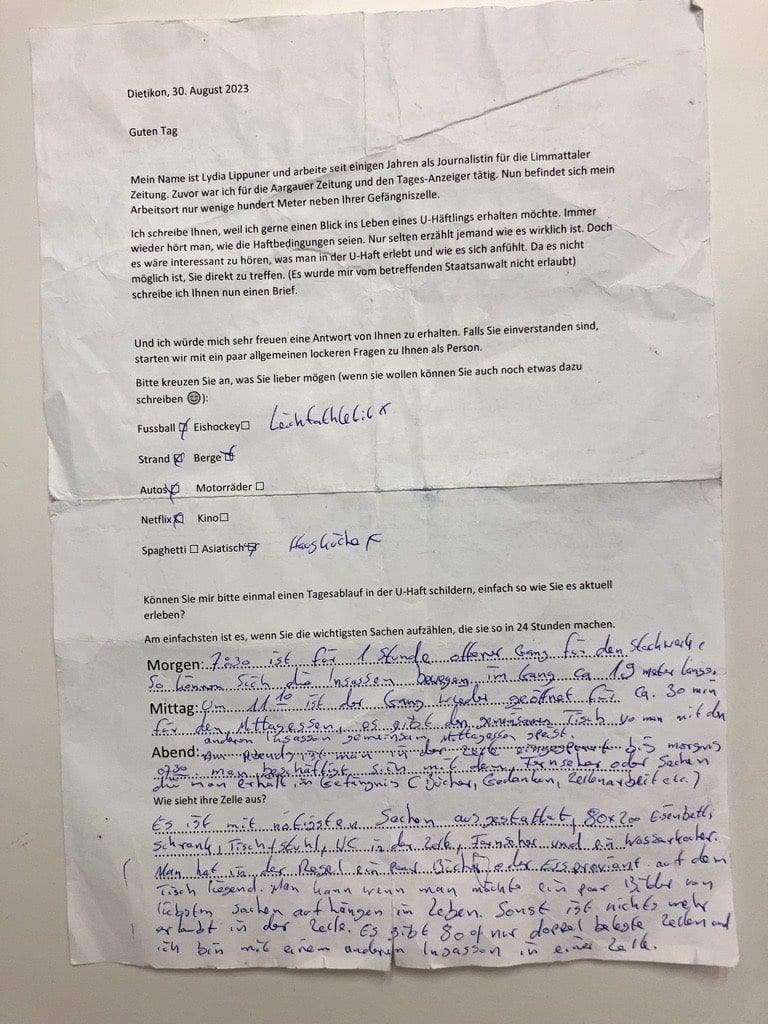

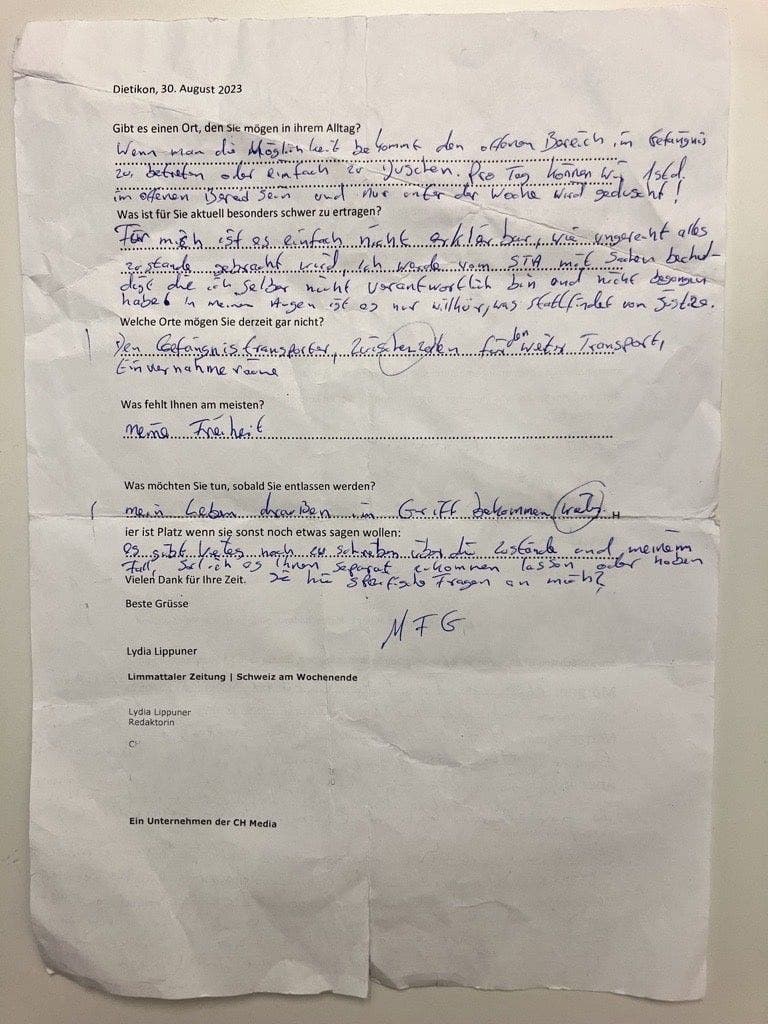

So kommunizierte die Limmattaler Zeitung mit dem Häftling in der Untersuchungshaft.

Das sagt der Häftling aus der U-Haft

Die Limmattaler Zeitung kontaktierte einen Beschuldigten in der Untersuchungshaft in Dietikon. Da der Staatsanwalt nicht erlaubte, dass der Inhaftierte in U-Haft Besuch einer Journalistin erhält, kontaktierte ihn die Limmattaler Zeitung per Post. So erhielt sie Einblick in den Alltag von Malik, dessen echten Namen die Redaktion zwar kennt, aber aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht nennt. Malik wartet bereits seit Monaten auf ein rechtsgültiges Urteil. Ein Entlassungsgesuch wurde abgewiesen. Auf unsere schriftlichen Fragen antwortete Malik wie folgt.

Bitte beschreiben Sie uns einen Tagesablauf in der U-Haft. Wie erleben Sie diesen?

Um 7.30 Uhr dürfen wir für eine Stunde auf den offenen Gang auf dem Stockwerk. So können sich die Insassen auf dem Gang, auf einer Länge von zirka 19 Meter, bewegen. Um 11.10 Uhr ist der Gang wieder geöffnet, dieses Mal für zirka 30 Minuten. Das Mittagessen nehmen die Insassen an einem gemeinsamen Tisch ein. Am Abend ist man wieder in der Zelle eingesperrt bis morgens um 7.30 Uhr. Während dieser Zeit beschäftigt man sich mit dem Fernseher oder mit Sachen, die man im Gefängnis erhält. Man ist also mit Büchern, den eigenen Gedanken oder Zellenarbeit beschäftigt.

Was sehen Sie, wenn Sie sich in der Zelle umsehen?

Die Zelle ist mit den nötigsten Sachen ausgestattet. Ein Eisenbett, ein Schrank, ein Tisch, ein Stuhl. Zudem haben wir ein WC in der Zelle sowie einen Fernseher und einen Wasserkocher. In der Regel liegen ein paar Bücher oder Essproviant auf dem Tisch. Wenn man möchte, kann man ein paar Bilder aufhängen. Mehr ist nicht erlaubt. Ich teile meine Zelle mit einem anderen Insassen.

Gibt es einen Ort, den Sie derzeit in Ihrem Alltag mögen?

Wenn man die Möglichkeit bekommt, den offenen Bereich im Gefängnis zu betreten oder einfach zu duschen.

Was ist für Sie aktuell besonders schwer zu ertragen?

Für mich ist es einfach nicht erklärbar, wie ungerecht alles zustande gekommen ist. Ich werde vom Staatsanwalt mit Dingen beschuldigt, für die ich nicht verantwortlich bin und die ich nicht begangen habe.

Welche Orte mögen Sie derzeit gar nicht?

Den Gefängnistransporter, die Zwischenzellen für den weiteren Transport und die Einvernahmeräume.

Was möchten Sie tun, sobald Sie entlassen werden?

Mein Leben draussen in den Griff bekommen.

Dieser Artikel erschien am 20.10.2023 in der „Limmattaler Zeitung„.